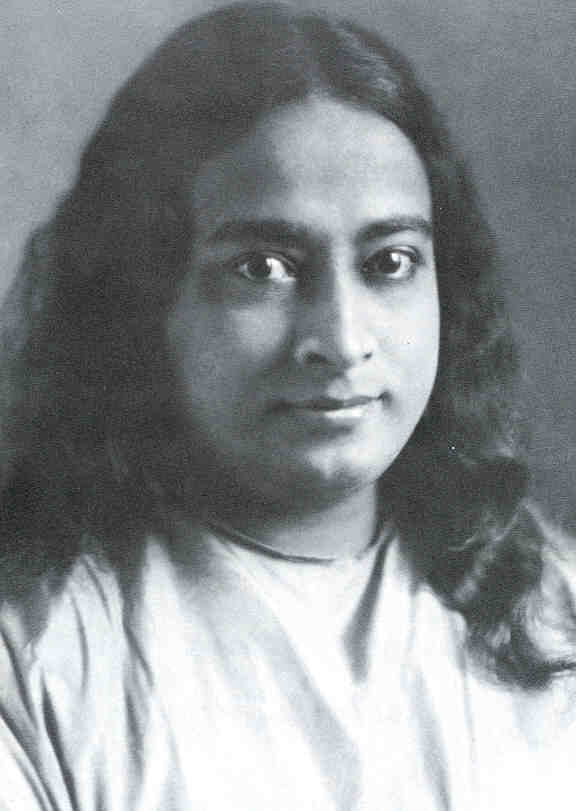

宇宙の母と愛を語らう至福の聖者

あるヨギの自叙伝

「第九章 宇宙の母と愛を語らう至福の聖者」より

「さあ、そこにお座り、私は今、聖母様とお話をしていたところだ」

部屋に入った私は、激しい感動と畏敬の念に打たれて、ただ言葉もなく彼を見つめた。マスター・マハーシャヤの天使のような表情は、私の目にまばゆかった。絹のような白い髭、輝きをおびた大きな目--彼はまさに清純の権化のようであった。あごを上に向け、手を組んでいた様子から、私は彼の瞑想の最中を邪魔してしまったらしい。

彼の何気ない挨拶の言葉は、私に今までにない衝撃的な感動を与えた。最大の悲しみであった母との死別以来、ついに聖母様までも見失ってしまった私は、言いようもない苦悶の日々を送っていたからである。私は崩れるように床に跪いた。

「気を落ち着けなさい」聖者は優しく私を励ました。

果てしない孤独の海に投げ出されていた私は、彼こそ唯一の救いの筏と、その足に取りすがった。

「聖なる先生、どうか私を聖母様に取りなしてください! もう一度聖母様のお顔が仰げるようお願いしてください!」

聖なる取りなしの約束は、そう簡単に与えられる類のものではない。私の懇願にもかかわらず、聖者はしばらく黙ったまま何も答えてくれなかった。

しかし私には、マスター・マハーシャヤがそのとき宇宙の母と密かに会話を交えていることがハッキリとうかがわれた。私は、聖母様が今、現にこの聖者の曇りなき凝視の前に現われておられるのに、私にはそれが見えないと思うと、たまらなく情けなかった。私は、彼の穏やかな叱責にもかかわらず、その足を厚かましく握りしめては何度も何度も取りなしを懇願した。

「では、愛するお方に取りなしをしてあげよう」聖者はついに慈愛に満ちた微笑を浮かべてこう答えた。

何という貴重な一言であろう! それは私を苦悶の淵から救い出してくれる千金の一言であった。

「先生、どうかそのお約束を忘れないでください。聖母様のお言づてをうかがいにまたまいりますから」今の今まで悲しみの涙につまっていた私の声は、もう喜びの期待にはずんでいた。

・・・中略・・・

グルパール通りの家に帰る私の足取りは軽かった。家に着くと、私は屋根裏の小部屋に籠もって瞑想に入った。夜の十時を回った頃、暑いインドの夜の闇の中に突然輝かしい幻が現われた。

光の輪に包まれて私の前に立たれたのは、紛れもない聖母様だった。優しい微笑みを浮かべたその御顔は、まさに美そのものであった。

「私はいつもおまえを見守ってきました。これからもいつも見守っています」

天来の声は美しい響きを残して、御姿とともに消えていった。

・・・中略・・・

「私を試すつもりかね?」彼の静かに澄んだ眼はすべてを見通していた。「おまえが昨夜十時、美しい聖母様ご自身から受けた保証に対して、今更私が何を付け足す必要があろう」

マスター・マハーシャヤは、私の魂の水門を支配する力を持っていたのである。私は、またもや彼の足下にひれ伏した。止めどもない涙があふれてきたが、それはもう今までの悲しみの涙ではなかった。

「おまえは自分の祈りが、あの無限に慈愛深いお方の御心に届いていないと思っていたのかね? おまえがこの世の母の中に、また、天の母の中に慕い求めてきた神の母性が、どうしておまえの切ない叫びに答えずにいられよう」

無限なるお方にほんの一言お願いするだけで、それがすぐにかなえられるこの気高い聖者は、一体どういう人なのだろう! 私が今までに出会った最も謙遜なこの偉人のこの世における仕事は、いかにもその人柄にふさわしく地味なものだった。彼は、このアムハースト通りの家で、少年たちのために小さな高等学校を経営していた。彼は、生徒たちをしかりつけることもなく、又、厳格な規則や懲罰で強制することもしなかった。静かな教室では高等数学などの学科が教えられていたが、同時に、教科書にはない“愛の化学”が教えられていたのである。マスター・マハーシャヤは、少年たちに難しい教訓をたれる代わりに、霊的感応によって彼自身の叡智を授けたのである。天の母に幼子のような純真な愛を捧げているこの聖者は、子供と同様、決して外面的な尊敬を要求するようなことはなかった。

「私はおまえのグルではない。おまえの師はやがておいでになる」彼は言った「その師の導きによって、これまでおまえが愛と信仰を通して得ていた神の経験は、計り知れない叡智を通しての経験へと変わってゆくだろう」

毎日夕刻近くになると、私はアムハースト通りに足を運んだ。そして、マスター・マハーシャヤの聖なる杯からあふれる甘露の滴を求めた。今まで私は、無条件の尊敬をもって人の前に跪いた事がなかった。だが今は、マスター・マハーシャヤの足跡によって清められた土の上に一緒に立っていることさえ、無上の特権のように思われたのである。

「先生、このチャムパックの花輪をどうぞ先生の首にかけてください。私が先生のために特別にこしらえたものです」ある晩、私は花の輪を持ってマスター・マハーシャヤをたずねた。しかし彼は恥ずかしそうに、そのような光栄を受ける資格はないと言って辞退するばかりだった。しかし、私の落胆した様子を見ると、とうとう笑いながら承諾した。

「我々はともに聖母様の弟子だ。だからそれを聖母様への捧げものとして、この肉体の神殿にかけておくれ」彼の広大な性格の中には、自己本位な考えが根を下ろす余地は全くなかった。

「明日、ドッキネッショルのカーリー寺院へ行ってみよう。あそこは、私の先生によって永遠に聖別された場所だ」マスター・マハーシャヤは、キリストのような大師シュリー・ラーマクリシュナ・パラマハンサの弟子であった。

翌朝、我々はガンジス河を船で四マイルさかのぼった。そして船を降りると、九つの丸屋根の立ち並ぶカーリー寺院に入っていった。そこには、千枚の花びらを細かく刻んだ輝く銀の蓮のうてなの上に立つ聖母カーリーとシヴァの像が安置されてあった。マスター・マハーシャヤの顔は至福に輝いていた。彼は、宇宙の母との尽きざる愛のささやきに沈潜していた。彼が聖母様の御名を唱えると、恍惚に酔った私の心は蓮の花びらのように千々に砕けてしまうかと思われた。

二人はそこを出ると、境内を散歩した。そしてタマリスクの茂みの脇にしばらくたたずんだ。この樹の放つ特有の香りは、マスター・マハーシャヤが私に与えてくれる天のマナを象徴しているかのように思われた。彼は深い祈りを続けた。私も又、桃色の羽毛の様なタマリスクの花に囲まれて、草の上に身動きもせずに座っていた。私の魂は、しばし肉体を離れて天に舞い上がった。

これが、マスター・マハーシャヤと一緒に行った最初のドッキネッショル詣でだった。そして我々は、その後も何回かそこを訪れた。私は彼から、母性または慈愛としての神の甘美な優しさを学んだ。子供のように純真なこの聖者は、父性または正義としての神にはほとんど魅力を見出さなかった。厳格な理屈っぽいものの見方は、柔和な彼の心情にはほど遠いものだったのである。

『この人は本当に天使の生き見本のような人だ』私は、祈りを捧げている彼の姿を眺めながら、つくづくそう思った。ひたすら至純なるものを見つめ続けてきた彼の目は、この世のすべてを、一点の非難や批判の影もなく眺めていた。彼の肉体も、心も、言葉も、行為も、極めて自然にその魂の清純さと調和していた。

「私の先生はそうおっしゃった」常に個人的主張を差し控えたこの聖者は、必ず師に対するこの賛辞をもってその賢い忠告を結んだ。マスター・マハーシャヤの意識は深くシュリー・ラーマクリシュナと一致していたので、彼は自分の思想をもはや自分自身のものとは考えていなかったのである。

・・・中略・・・

「しばらくここに腰を下ろそう。私の先生は私に、広々とした水面を見たらいつでもそこで瞑想するようにとおっしゃた。こうして静かな水の面を見ていると、神の果てしない静寂の海が思い出される。万物が水の面に移るように、全宇宙は、宇宙のこころの湖に映っているのだ。私の先生はよくそうおっしゃった」

・・・中略・・・

マスター・マハーシャヤやそのほかの聖者たちの謙虚さは、自分という存在が、実在する唯一の生命であり審判者である神に完全に依存している、という認識から出ている。そして、神の本性は至福であるため、神と同調するものはその無限の喜びを経験するのである。

・・・中略・・・

天の母に子供のようなこころで近づいていった歴代の信仰者たちは、彼女が常に自分と遊んでくれている事を証言している。マスター・マハーシャヤの生涯に於いても、聖母様が、事の大小に関係なく彼と戯れておられる情景がしばしば見られた。神の眼には、大事も小事もないのである。もし神が、原子をあのように精巧に作られなかったならば、大空もあの壮大な天体の構成を誇ることはできなかったであろう。神は、この宇宙が一本のねじ釘のゆるみのために崩れ去るようなことのないように、どんな些細な事にも等しくこころを注いでおられるのである。