解説「菩薩の生き方」第二十二回(1)

2017年8月26日

解説「菩薩の生き方」第二十二回

【本文】

もしも世界から貧困を実際に取り除くことが「布施の完成」だとするならば、現在世界が貧困である以上、過去の救済者たちは「布施の完成」を成就していなかったことになってしまう。

「布施の完成」とは、すべての衆生に対して一切の自己のものを、布施の結果の功徳と共に、施捨する心から生ずると説かれている。ゆえに、それは心に他ならない。

【解説】

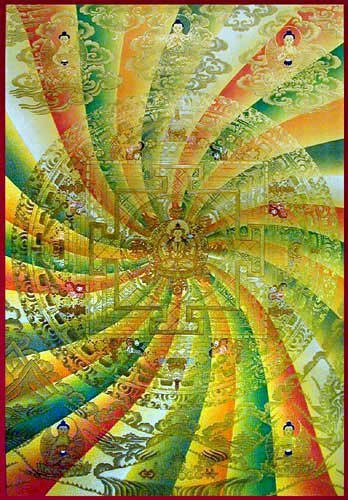

六つのパーラミター(六波羅蜜)の第一番目の布施の完成の修行についてまず言及されています。

古の聖者たちは、当然、この第一段階の布施の完成の修行を成就し、次の段階、次の段階へと歩を進め、仏陀となっていったはずです。しかし、「布施の完成」という意味が、布施される対象を基準として定義されるならば、大昔から今まで、世界から貧困が消えたことはないのですから、今まで誰も「布施の完成」をなしえていなかったことになってしまいます。

そうではなくて「布施の完成」とは、布施する側の心の問題だということです。自分の物理的・精神的・概念的な一切の所有物を、すべての衆生にささげる心、そしてその布施によって生じる功徳でさえもまたすべての衆生にささげる心。この心が完成すれば、すなわちそれが布施の完成なのです。

これは真実ではありますが、我々の心には「ずるい心」が潜んでいるので、それはまた別の意味で気をつけなければなりません。すなわち、「すべては心が重要なのだから」と言って、実際の実践をあまりしないタイプですね。これでは駄目です。

だから我々はまずはひたすら、できる範囲で、布施の実践を実際にすべきなのです。そしてその範囲を徐々に広げていき、最後には、必要であれば全財産でも、肉体でも、何でも喜んで布施の実践ができる心の状態になったとき、それが布施の完成ということができるでしょう。

はい。まあ、これはわかりますね。これはまあ、このあとの方でも説明が出てきますが、ここは、まあ布施とか持戒とかにまつわる話が出てくるんですが、これは別に六波羅蜜の布施について、あるいは持戒についてとか忍辱について説明しようとしてるわけじゃなくて、それはただの題材であって。それらを題材として、いかに心が重要であるかっていうか、結局修行のポイントは心であるかっていうことを、例を挙げてね、言ってるところですね。

はい。で、布施をまず例にとると、布施の――布施っていうのはいろんな布施があるわけだけど、まあ物理的な物質的な布施をとっても、例えばグルや聖者に対する布施、あるいはそうじゃなくて衆生、苦しむ衆生や貧しい衆生といった衆生に対する布施とかがありますよね。で、その衆生の布施っていうのを考えた場合、対象の状態が布施の問題なのかどうかっていうことね。つまり世界に貧しい人たちがいますと。その貧しい人たちを、完全に全員貧しくなくする――これが完成なのかと。そうではないと。

というより、それは不可能です。不可能っていうのは、すべては無常であって、そしてこの世界のいろんな様相っていうのはカルマによって成り立ってる。で、そのカルマの受け皿みたいなものですね。つまり貧しいカルマっていうのがある人がもしいるとしたら、その貧しい状況っていうのはつくられなきゃいけない。もちろんその一切を、もし完全に全体を救済するとしたら、全員を解脱させるしかないわけだけど、環境としてその貧しい状況を外的に完全になくするっていうのは不可能であると。

じゃあいったいなんなのかと。つまり、ここに書いてるように――じゃあ、この世がまだ貧しさから解放されてないとしたら、今まで誰も布施の完成をしてないっていうことになっちゃうよね。そうじゃなくて、今まで多くの仏陀方、あるいは偉大な聖者方が布施の完成の修行を成し遂げ、偉大な聖者になってきたと。ね。彼らがやった布施の完成っていうのはなんなのかっていうと、外的な状況をどうこうするっていう話ではなくて、つまり彼らの心の問題として、完全なる、つまり、差し出すこと、あるいは自分の利益を全く考えずに他者に利益を与えることの完成であると。

つまりこれはまさに、トンレン――まあトンレンっていうのは実際は、トンとレンに分かれるわけですけども。つまりトンが与えることね。自分の幸せを与えると。レンは逆に相手の苦しみを受け取ることと。少なくともこのトンの部分ね。トンの部分の完成、これが布施の完成ですよと。だから額ではない。布施の額ではないし、あるいは現実的にその布施によってどうこうしたっていう話でもない。

これはもちろんグルとかブッダ方に対する布施も同じね。まあ、これは何度も言うように、お釈迦様の時代のあの貧しいおばあさんの話でありますよね。貧しいおばあさんが、もうほんとにお釈迦様に布施したくて布施したくてたまらなかったと。供養したくてたまらないと。でもインドなので、非常に貧しいカーストで、貧富の差が激しくて、全くそのお金がないと。でもどうしてもお釈迦様に供養したいと。そこでなけなしのすべての持ち物を売り払って、やっと灯明一つだけ買えたと。まあインドなので、バターランプみたいな灯明を一つ買えたと。で、それをお釈迦様に供養したわけですね。で、そしたら夜中になって、さあ、そろそろ灯明を消す時間だっていう時間になって、お釈迦様の弟子が道場中の灯明を消そうとしたら、一個だけ消えない灯明があったと。もうどうしても消えないと。そしたらそこにお釈迦様がやって来て、「それを消すのはおまえには無理だ」と。ね。「これはものすごい、つまり過去世から偉大な徳を積み、供養をし続けた、ものすごいその強烈な供養の気持ちによって供養された灯明である」と。で、「これをおまえは消すことはできない」って言うんだね。はい。そして、お釈迦様はその供養をなしたおばあさんに対して、記別っていうんですけども、彼女は将来仏陀になるであろうという予言みたいなのをするんだね。

で、その噂を聞いた王様が、お釈迦様に帰依していた王様の一人が――彼は今までお釈迦様と弟子たちに多くの布施をしてたわけですね。で、その噂を聞いて、「お釈迦様」と。「わたしは今まで大変多くの布施供養をしてきたけども、お釈迦様は今までわたしに一度も『将来ブッダになるであろう』と言ってくださらなかった」と。「でもあのおばあさんは灯明一つ布施しただけなのに、なんでおばあさんにだけそういうことを言って、わたしには言ってくださらないんですか?」と。で、それに対してお釈迦様は、いや、彼女は、過去世から、偉大な、ほんとにその心のすべてをかけて、ブッダに対して供養し続けてきたんだと。その力っていうのはものすごいパワーになってると。それはもう、なんていうかな、王様がいくら巨額の富をはたいて、どんな布施をしようが敵わない、供養の気持ちなんだと。

つまりこの話で表わされるように、例えば供養の価値っていうのは、当然、その物とかあるいは額とかではなくて、そこにおける心の純粋さ、あるいは強烈な思いだね、これが大事なんですよと。よって布施というのは、繰り返すけど、どれだけの額を布施しましたかとか、その布施によって何か現象が変わりましたかではなくて、どういう気持ちで、つまりどれだけ明け渡す気持ちで布施をしましたかと。

これはだからよく言うように、布施っていうのは献金とは違う。つまりお釈迦様、グルやブッダに「献金します」っていうのと「布施します」っていうのは全然違うわけですね。献金っていうのは自分のエゴっていうか考えがあって、「さあ、あなたにこの献金しますので」――まあ例えば市長、横浜市長とかに献金をして――あ、市長に献金しちゃ駄目なんだっけ(笑)? よくわかんないけど、例えば町の有力者に献金をして、で、それによって町を良くしてくださいねと。で、ここでさ、例えばその町の有力者が受け取った献金で、飲み食いの大騒ぎをしたとしたら、これは「なんてことをするんだ!」ってなるよね。なぜかっていうとそれは献金だから。でも布施とか供養の場合はそれは関係がない。そのお布施したものが、例えばグルが、ブッダがそれをどう使おうが全く関係がない。その布施したいっていうその気持ちが大事なんだね。

で、それはさ、カイラスの人は結構そういう気持ちを持ってる人は多いと思うね。つまりこの供養とか布施の気持ちっていうのはこれもバクティと同じで、説明できないものなんだね。つまりその供養の気持ちを持ってる人っていうのは、なんていうかな、ギブアンドテイクがないっていうかな。つまり、一般的な修行の初歩段階ではもちろんギブアンドテイクはあっていいんですよ。初歩段階では例えば「布施しましょう」と。で、この布施によって、きっとおれの修行は進むな、とかね。この布施によって、「やった、すごい徳積めた!」とかね。これはこれで別にかまわないんだけど、でもより高度な布施とか供養の気持ちになってくると、そういうギブアンドテイクすらない。ただ布施すること自体が喜びであると。あるいはただ布施して、なんていうかな、それをグルや、それを受け取ってくれた聖なるお方が喜んでくれることがもう最高の喜びであると。これは布施の純粋な気持ちですね。で、カイラスの人はもちろんそういう気持ちを持ってる人は多い。これはだからもちろんそれイコール完成とは言わないが、ここに書いてある、つまり布施の本質的な部分を当然皆さんはおそらく過去世からたくさん積み上げてきて、その宝を持ってるんだと思うね。うん。それはとても素晴らしいと思う。

-

前の記事

解説「菩薩の生き方」第二十一回(6) -

次の記事

解説「バクティヨーガ・サーダナー」第二回(11)