マヘンドラナート・グプタの生誕日

今日は、「ラーマクリシュナの福音」の著者である、「M」ことマヘンドラナート・グプタの生誕日です。

校長ことマヘンドラナート・グプタの略歴

(『シュリー・シュリー・ラーマクリシュナ・コタムリト』より)

マヘンドラナート・グプタは、西暦1854年7月14日、金曜日、ベンガル歴1261年アシャル月31日、ナーガ・パンチャミー(クリシュナがカーリヤを退治したことを祝う日)の日に、カルカッタのシムリヤ地区シヴァナーラーヤン・ダース通りに生まれた。父の名はマドゥスーダン・グプタ、母の名はスワルナマイー・デーヴィー。マドゥスーダンは、神の信者であった。そして彼の信仰心の厚さについては、タクル(ラーマクリシュナ)も知っておられた。マヘンドラナートは、マドゥスーダンの三番目の息子である。父親が12のシヴァを拝み供養する誓いを立てた後にこの子は生まれたということである。そのために、マドゥスーダンはその息子に愛情を注ぎ、子供にどのような間違いも起こらないようにと、特に注意して育てた。マヘンドラナート少年は、たいそう性格の良い子供で、また両親に対して従順で親孝行であった。彼は、非常に幼いころのことを思い出して話すことができた。たとえば、五歳のとき、彼は母に連れられてマヘーシャのラタヤートラを見に行った。その帰り道に、彼らの船はドッキネッショルのガートに立ち寄った。船に乗っていた人々が皆、寺院内の神々を参拝するため忙しく歩きまわていたとき、彼はどういうわけかカーリー堂の向かいにあるナトモンディル(舞楽堂)にたった一人で取り残されて、母親の姿を見つけることができずに泣いていた。そのとき、誰か知らないある人が、彼の泣いている姿を見て、慰めて泣き止ませてくれた。マヘンドラナートは言っていた――「その出来事は、胸に鮮やかに印象付けられていて、いつもありありと思い浮かべることができた」と。

彼は心の目で、最近建立された白く輝く寺院をハッキリと胸に思い浮かべることができた。そして後になって、そのとき彼を慰め安心させてくれたお方は、あるいは大聖タクル、ラーマクリシュナその人ではなかったかと思っていた。

マヘンドラナートは、子供時代、初等学校で勉強した。彼はことのほか賢く、記憶力の良い生徒だった。そして試験のときは、いつも一番か二番の成績だった。学校への行き帰りの道すがらには、シータラーマーター寺院があった。その寺院は現在、カレッジ・ストリート・マーケットの向かいに建っている。彼は行き帰りにこの寺の正面に立って、女神を礼拝するのが常だった。生来の頭の良さと真面目な努力によって、彼は進級試験、そしてF・A、B・Aの試験、それぞれに奨学金と賞状を授与されて合格している。上級学校の入試では、第二席を獲得した。F・Aの試験のときなどは、数学の準備を少しもしなかったのに五番の成績だったし、1874年のB・A卒業試験では、第三席を獲得した。プレシデンシー・カレッジで、彼はトゥニー教授に愛される生徒であった。在学中の1874年に、彼はケシャブ・センの従姉妹であるタクルチャラン・センの娘、シュリーマティー・ニクンジャ・デーヴィーと結婚した。この妻にも、タクルとシュリーシュリーマー(サーラダーデーヴィー)は、特に愛情を注いでくださったものである。息子を亡くした悲しさのあまり、妻が気が狂いそうになったそのとき、タクルは彼女の体を手でさすって心を落ち着かせてくださった。

マヘンドラナートは、教師の仕事につく前に、少しの間、公務員、そしてその後は商社の事務所に勤めてみたが、こういった仕事は皆、長続きしなかった。神は彼に別の人生を用意されていたのだった。彼は、教授と講師の仕事につき、リポン、シティー、メトロポリタン・カレッジで英語、心理学、経済学を教える講師になった。彼が、タクル・シュリー・ラーマクリシュナのところに1882年に通い始めたその当時、彼はシャームヴァザール・ヴィディヤーサーガル高等学校のシャーマプクル分校の校長をしていた。

ラカール、プールナ、バブラム、ヴィノド、バンキム、テージチャンドラ、クシーロド、ナーラーヤン等のタクルに親しんだ信者たちは、この学校の在校生か卒業生である。そのようなわけで、彼らは皆、彼をマスター・マハーシャイ(先生)と呼んでいた。そんなわけで、後にシュリー・ラーマクリシュナの信者仲間の間でも、マヘンドラ・マスター、あるいはマスター・マハーシャイの呼び名で通っていた。タクルまでも彼のことを、マスター(校長)、マヘンドラ・マスターと呼んでおられた。ラーマクリシュナに多くの弟子や家住の信者を最初に紹介したのはマスター・マハーシャイであった。ギリシュ・ゴーシュはこのことに注目して、「これらのことはすべて、校長が起こしたことだと思う」と言っていた。

マヘンドラナートは、少年時代から宗教的な欲求を感じていた。そのため、有名なケシャブ・センの宗教運動、および彼の創立したナバビダーン・サマージ(新摂理協会)にも参加した。マヘンドラナートはそのとき、ケシャブと親交があった。家で会ったり、あるいはナヴァビダーンの礼拝所での礼拝儀式に参加していた。その当時、ケシャブ・センが、彼の理想の人物であった。彼は言っていたが、あの感情的な祈りの言葉を聞いているとき、そのときには、彼にはケシャブが神々の位にあると感じられたのであった。マヘンドラナートはまた、こう言っていたものだ。「後になって、タクルのところに行ってあの方の話を聞き、ケシャブのあの人の魂を魅する雰囲気を、タクルのところから得ていたことを知ったのだった。」

マヘンドラナートは、1882年2月26日に、ドッキネッショルのタクルのところにやってきた。タクルは、彼に会うや否や、彼が最上級の素質を有しているのを知ることができた。最初に会った日、タクルは彼と別れるとき、「また、おいで」とおっしゃったのである。また、彼がすでに結婚していて数人の子供の父親であることを知ると、がっかりした表情をあらわしていた。しかし、彼に、彼の目つきと額がヨーギーとしてとても良い特徴を持っていると教えてくださった。あるとき、シュリー・ラーマクリシュナがサマーディから降りてこられた後、校長に向かって、「全宇宙がシャラグラム(ヴィシュヌ神を象徴した石)となっているのが見えたが、その中に、お前の二つの目も見えたよ」と言っていた。

マヘンドラナートはそのころ、形のないブラフマンを瞑想することを好んでいて、粘土その他のもので作られた神像を拝もうという気にはなれなかった。西洋流の学問――哲学、文学、歴史、科学、政治・経済などの分野において、彼は優れた知識を持っていた。また、サンスクリットのプラーナ(古代神話)、詩文学および聖典にも、彼は特に造詣が深かった。カーリダーサの美文叙事詩≪クマーラサンバヴァ≫、シャクンタラー、バッティの詩、ウッタラ・ラーマチャリタなどを暗唱していた。ジャイナ教や仏教の哲学も学んでいた。聖書の中でも、彼は新約聖書の部分に非常に熱中し、その内容を深く把握していた。それらのすべての成果によって、マヘンドラナートは自分をかなりの学識者であると思っていた。彼のこの高慢心は、タクルに最初にお会いしたときから、粉々になってしまったのである。タクルは、彼の知識が本質的には無価値であることを知らせてくださった。そして、神を知ることが明智と名付けられるもので、その他はすべて無智であることを教えてくださった。タクルの二声、三声の言葉の痛棒で、マヘンドラナートは黙り込んでしまった。タクルはよくこのようにおっしゃった。――「カエルがコブラにかまれたら、一、二回の鳴き声の後、黙ってしまう」と。これも、あたかもそのようなものであった。

実に最初の会話で、タクルは彼に、世間の仕事をしていても、こちらとあちらを両立することができる方法を教えてくださった。それが、いわゆる在家的サンニャーシン(グリハスタ・サンニャーシー)への教訓といわれる教えである。その要点は、「すべての仕事をせよ。しかし、心は神に置いておけ。妻、子、父、母、みなと共に住んで世話をし、外見はいかにも自分に属している人のように扱っていても、心の中では、彼らはあなたにとって誰でもないことを知っていよ」というものである。漂っていた真珠貝が、スワティー星座から落ちた水滴を受けて、底知れぬ海底に沈んで胎で真珠を育てるように、タクルのこのヒントをマヘンドラナートは了解して、心の中、部屋の隅、森の中で修行に打ち込んだ。人間に生まれたことの目的は神を得ることであると、心の底から理解したのである。静かなところで一人修行することを開始し、また休みが取れるとタクルの足下へ通った。彼は世間の渦に巻き込まれないように細心の注意を払い、タクルもまた、ときどき彼の境地を試してくださった。そればかりか、しばらく来ないときは、なぜ来れられないのか、その原因をお聞きになったほどである。

タクルは初めから、彼に霊的な叡智を教える必要があることを知っていた。もしも彼が世俗に埋もれ、無明の渦に巻き込まれるようなことになっていれば、タクルのお望みになることは、彼を通してはなしえなかったであろう。

タクルは常にあたたかいまなざしを彼の内外(心と外)に注いで、世俗に巻き込まれたのが原因でできる心身の凝滞が生じないように、注意深く見守ってくださった。一八八三年十二月のクリスマス休暇から翌年の一月にかけて、ずっとタクルのそばに泊まり込んで修行していた彼に、タクルは彼の心身の状態を見てこうおっしゃった――「もう家に戻って妻や子供と住むがいい。家族の者に、あなたが彼らのものであるかのように知らせてやれ。でも、内心ではお前も家族のものではないし、家族もお前のものではないことをはっきりと心得ておくんだよ。」それからの全生涯を通じて、マヘンドラナートはこの理想を堅持し、身につけていった。彼は常に言っていたものである。――”Be in the world but not of the world(世間で暮らせ。しかし、世間のものにはなるな”

タクルはまた、彼に次のようにおっしゃった。

「お前の額と眼は、厳しい修行を積んで上がってきたヨーギーのようだ。」

「あたかもチャイタニヤ様の従順な従者の一人のようだ。」

「チャイタニヤ・バーガヴァタを読むのを聞いたとき、お前が身内だとハッキリわかった。」

「マヘンドラは生まれながらに霊的成就の域にある。」

「あなた自身がどのようなものか、わかるか。ナーラダは皆に(サナカ、サナータナ等に)ブラフマジュニャーナを授け始めたので、ブラフマー神は呪いをかけて、彼をマーヤーに縛り付けたのだ。」

「あなたは、すべての人を見分けることができる。」

「あなたは内輪の者だ。そうでないなら、どうしてお前の心がこんなにもこちらに惹かれて、ここに足しげく通ってくるんだい?」

「母なる神よ、彼にあなたの姿を何度も見せてやって、喜ばせてやっておくれ。さもなけりゃ、どうして霊的修行と世間での生活とを両立することができよう。どうか彼に両立させてやっておくれ。すぐに世俗を捨てることはないだろう? どうか、あなたの意思通りにしておくれ。あなたのおぼしめしなら、後で完全に捨てるだろうよ。」

「マー、彼を目覚めさせておくれ。でなけりゃ、彼が他の人をどうして目覚めさせることができよう。なんで彼を世俗に置いておくんだい? もし目覚めもせずに同じことが続くなら、それで何を失うというんだい?」

「ナレンドラやラカールは、女の人がそばに来ると立ちあがってその場を出ていくよ。お前もそうしたらいい。お前だって、いつまでも女どものそばにぐずぐずしてはいられなくなるよ。」

「この人はファルグ川のように底の深い人物だ。奥深くに優れたものを持っている。」

「お前はプラフラーダのようだ。――すなわち『私はブラフマンである』そして『私は神の召使いである』の二つの境地にいる。」

「校長はたいそう純粋な人だ。」

「この人にはうぬぼれや高慢なところがない。」

「お前は私の身内だよ。父と子みたいなもんだ。ナトモンディル(舞楽堂)の外の柱と内の柱みたいなものさ」

などなど――。

タクルと共にあった時期、マヘンドラナートの心に、どうして師は自分をサンニャーシンにしてくれないのか、との一つの苦悶が起きていた。出家できたら、心は小鳥のように青い空を自由に飛び回ることができるのに、と。タクルは折に触れて彼を慰めてくださった。タクルは、「心の中で世俗を捨てているのが”離欲者”なんだよ。ここに来る者は、誰も家庭人ではない。」「チャイタニヤ様の在家信者たちは、世間のことに執着せずに暮らしていた。」「あなたは、仕事をしながら、世俗の知恵をうんと少なくなるようにしろ」と諭した。

か弱い幼児がおどおどと怖がって、母親を最も安全な隠れ家と思って全身の力を振り絞ってすがりつくように、マヘンドラナートもまた、家住者としての自分の人生の弱さの恐れから、タクルにしっかりとしがみついて、死ぬまでその愛に没入していたのである。タクルの話、タクルの言葉以外は口にしなかったほどである。彼にとっては、タクルこそすべてのすべてであり、命であった。マヘンドラナートは、その生涯を完全にタクルのメッセンジャー・ボーイ(召使い)として過ごした。タクルこそ、人間として探し求むべき至上の目的である、と確信しきって――。

その人は至高最大の宝を得たことを知る

人そこに安住すれば、いかなる困難にも動揺せず

――ギーター 6-22――

昼も夜も彼は人々に説き努めた――カリユガに人が救われる道は、聖なる人と交わること、一人で何日か静かなところに住んで修行すること、グルの言葉を信じること。

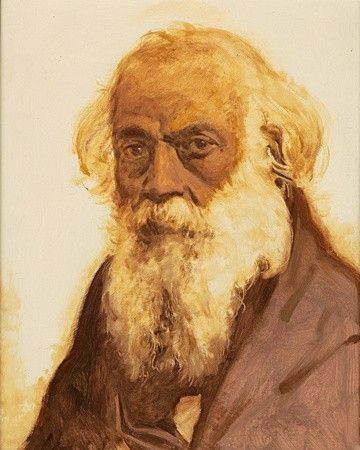

老年になってからのマヘンドラナートを見た人は、彼をヨーギーか聖仙だと思ったに違いない。彼はただ、ラーマクリシュナへの信仰を人々に分かち与えるために、まるで世捨て人(隠者)のようになって暮らしていたのだ。朝でも、昼でも、夜でも、いつ行っても彼は信仰の話をした。そしてバクタたちと共にいた。ヴェーダ、プラーナ、バイブル、コーラン、仏典、バガヴァッド・ギーター、バーガヴァタ、アディヤートマ・ラーマーヤナ等のすべての聖典から、神の話を常に引用していた。彼自身には、消耗も疲労もなかった。ただ、あらゆる宗教とあらゆる修行の保持者である、タクル・シュリー・ラーマクリシュナの話をするだけであった。彼は身体と心と財物のすべてをタクルの仕事にささげて奉仕したのだった。それが”召使いの私”と名付ける、ハヌマーンの態度と呼ばれるものであろうか?

シュリー・ラーマクリシュナの召使いになるという幸運は、誰も自ら望んだことではなかった。しかし実際に在世中のタクルに仕え従った伴侶たちは、最初からあの方の召使いなのであった。彼もシュリー・ラーマクリシュナの忠実な召使いであり、タクルの聖なるお口から、「お前は私の身内の者で、私と一つの実体である。たとえば父とその息子みたいなものだ」というお言葉をいただいた。

タクルは、「ナレンドラナートが自分の代わりに仕事をするだろう」と言っておられたが、あの方はマヘンドラナートにも、タクルの仕事をする、その暗示を彼にときどき与えられた。それは、我々がこのコタムリトの中にときどき発見することができる。――

「マー、私はもう話せない。ラムやマヘンドラやヴィジャイ等に力を与えてください。これからは、これたちがあなたの仕事をするから――」

「マー、あれ(マヘンドラ)にあなたの十六分の一というわずかな力を与えたのはなぜだい? わかりました。それだけであなたの仕事ができるわけですね。」

――等。

ある日、校長先生にタクルは言った。――「マーがバーガヴァタの学者に罠をかけてこの世に置いておかなかったら、誰も神の話(バーガヴァタ)を聞けない」――等々と。

神の仕事について見ると、ナレンドラナートがタクルの仕事をするために生まれてきて、そしてまことに権威ある力が与えられたが、マヘンドラナートも、そのような父の神的財産をはく奪されることはなかった。彼もまた力を与えられて、確固とした信仰の持ち主になっていたのである。人々を向上させる仕事をできるようにさせるため、タクルはときどき彼を鍛えた。1883年12月14日から1884年1月半ばまで、彼は一か月間、ドッキネッショルに滞在して、タクルの庇護のもとに不断に修行した。タクルにしばしば会っているうちに、彼の心の扉が開かれて、次第に自我意識(増上慢)は破壊されていった。タクルはよくおっしゃった――『この人には慢心がない』と。

彼に我執高慢があったならば、彼は、自らの生涯において神の仕事をすることを、タクル・シュリー・ラーマクリシュナの話を人々に聞かせるというその仕事の委託を、タクルから得ることはできなかったに違いない。コタムリト5巻の中に、彼は自身をMという登場人物の中に隠しきって、シュリー・ラーマクリシュナを完全に表現した。彼は、多くの仮名を使っている――モニ、モヒニ・モハン、一人の信者、マスター、M、英国流の紳士……等々。著者としての個性を表現することもしていない。2、3の箇所で、自分の考えを控えめに書いているが、それもあくまでタクルの霊的状態に基礎を置いたうえでのことで、タクルの偉大さを称えるためにした努力に過ぎない。それらはすべて、奉仕者のけがれなき心の大空にある、シュリー・ラーマクリシュナ師の姿以外の何ものでもない。そのようにして彼は自分を完全に拭い去っているので、スワミ・ヴィヴェーカーナンダは福音書を読むとすぐに、読後感を1897年にこのように書き送った。――

「私は今、仲間の誰もが、なぜ彼(師)の生涯を書く試みをしなかったのかわかる。それは、あなたのために取っておかれたのです。この偉大な仕事は。ソクラテスの対話にはいつもプラトンが出てきます。でも、あなたは完全に自分を消していらっしゃる。」

ケシャブ・グプタ氏はこう書いている――「文学作品であろうとすることが抑えられているところに、『シュリー・シュリー・ラーマクリシュナ・コタムリト』の、真実を語るという力がある。夜咲く花がかぐわしい香りを放つように、自らを隠しきっているところにこそ、この宗教書の美しさがある。」

タクルはときどき、どれほど真理を理解しているか彼をテストなさったが、そのこともコタムリトの中に書いてある。――例えば1884年11月9日の記述等に。こうして見ると、この仕事(コタムリト)は、マヘンドラナートにとってはすることに決定していたものと思われる。マヘンドラナートは、タクル・シュリー・ラーマクリシュナのところへ来ていたときに、あの方の甘露のような不滅の言葉を、その都度詳細に日記として筆録していたのである。年、月日、曜日、白分・黒分などももれなく記入している。この記録を基礎にして『ゴスペル』(英語で書いたコタムリトの一部)と、ベンガル語による『シュリー・ラーマクリシュナ・コタムリト』五巻を書き上げた。この仕事は、歴史上で例を見ないものであるし、また、アヴァターラ(神の化身)の生涯の言行(伝記)を、いつの時代にも、どの神の化身についても、このような形で記したものはないのである。この全く新しい形の聖書であるコタムリトについて、インディアン・ネーション紙のN・ゴーシュ先生が、まさに次のように書いている。

「これは、形而上学的な迷路を通してではなく、まっすぐに我々を真理に導く。その形式は、単純さにおいて聖書的である。このようにもしシュリークリシュナ、ブッダ、イエス・キリスト、モハメット、ナーナク、シュリーチャイタニヤの言葉がすべて保存することができていたら、何という財宝を世界にもたらしたことであろう。」

この仕事は、誰にでもできるものであろうか。たとえできたとしても、これほど純真にありのままのタクルを表現することはできなかったであろう。Mのこの仕事には疑いもなく、タクルのご意思と恩寵が注がれているのだ。タクルはまず、マヘンドラから著者であるという気持ちを取り払われた。マヘンドラナートが自らを隠していくつかの仮名を用いていたのもそのためなのである。そのことは『コタムリト』の中によく表れている。

マヘンドラナートの口から出た言葉や彼の態度は、どの点から見てもタクルと共に住んでいるタクルのしもべそのものであった。そして、自身は出家としての生活をしていた。いつも彼は、我々のただ一つの目標を達成すべきである、――「我々の天の父が完全であられるように完全であれ」と言っていた。

タクル・シュリー・ラーマクリシュナの死後、彼は、バラナゴル僧院にときどき通って同胞の弟子たちと一緒に過ごし、彼らの世話をしたり共に修行をしたりして、離欲と堅固な信仰を身につけていった。ときおり、神に全託する精神を養うために、極貧の人のようにカルカッタ大学のセネト・ホールの軒先で夜を過ごした。しばしば、家の西の小屋に住んで修行僧のように苦行をしていた。ときおり、巡礼から戻ってくる人々を見るためにハウラ駅に行っては、手を合わせて彼らを拝んだ。彼らのところからプラサードのおさがりをもらい受け、そしてもし誰かが一緒にいたならば、彼らに「プラサードは、神と交流させてくれる」と言って、その人にもプラサードを分け与えていた。

マヘンドラナートは、機会さえあればドッキネッショルで、あるいは信者の家で、タクル・シュリー・ラーマクリシュナのおそばにいるようにしていた。信者の家にタクルがおいでになったときなど、学校の昼休みのときでさえも、会いに行っておそばにいたものである。こうしてあまりにもしばしばタクルのもとに行くことから、勤め先のシャーマプクルの学校の試験の結果が思わしくなく、学校主であるヴィディヤーサーガル先生から、「校長はパラマハンサに夢中になっているので、学校の仕事をする時間があまりないように見受けられる」と皮肉を言われたことがあった。この言葉は師の名前を引き合いに出されたので、彼はすぐに学校に辞表を提出した。あとでタクルはこのことをお聞きになり、こうおっしゃった。――「よくやった。マーが雇ってくださるよ。」

タクル・シュリー・ラーマクリシュナは、何か少しでも入り用なものがあるときには、マヘンドラナートにそれを頼んだ。そして、「誰からでも物を受け取るわけにはいかないんだよ」とおっしゃっていた。

マヘンドラナートは、彼の物腰や態度と誠実な性質によって、ラーマクリシュナの信者仲間からたいそう愛され慕われていた。ナレンドラナートが父の死後、一家の生計を負って非常に苦労し、そのため思うように求道修行ができず、息も絶え絶えに苦しんでいたとき、マヘンドラナートは三ヶ月にわたって一家の生活費を負担し、彼がタクルの指示通りの修行を心おきなくできるようにしてやった。そしてまたマヘンドラナートは、ときどきナレンドラナートの母のところに、全く内密に金銭的援助を続けていた。

タクル・シュリー・ラーマクリシュナのマハーサマーディの後、タクルの息子たち(弟子たちのこと)は、バラナゴルに一軒の家を用意し、マト(僧院、修行所)とした。特にスレシュ・ミトラ(スレンドラ)、バララーム・ボース、M等が、最初のころには僧院のために金銭的な援助をしていた。マヘンドラナートはこの時分、二つの学校で教えていたが、その一つの学校からの収入を、僧院の費用のために寄付していた。1890年から93年にかけて、ナレンドラナートは修行のために放浪僧になっていた。彼の親しい他の兄弟弟子のある者たちは、自らの苦行のためにヒマーラヤや北の地方に修行に出かけた。このとき、マヘンドラナートは自分の日記の内容に没頭して、昼夜、タクル・シュリー・ラーマクリシュナを思いながら、師の聖なる未亡人シュリー・シュリー・マー(サーラダーデーヴィー)の生活を助けて過ごしていた。何か判断に迷うようなことがあるとすぐに、シュリー・シュリー・マーに相談するのが常であった。

その当時、マヘンドラナートは、シュリー・シュリー・マーを、ときどき自分の家に招いて饗応した。彼女もマヘンドラナートの家に、半月くらい、ときにはひと月以上も滞在された。シュリー・シュリー・マーにタクルの夢のお告げがあり、マヘンドラナートの家に自ら行かれて、聖水を入れる水がめなどを用意して礼拝の準備をしてくださった。聖なる礼拝堂で、シュリー・シュリー・マーは多くのプージャー、ジャパ、瞑想をおこなわれたのである。

(この礼拝堂は、大学通り、ターンタニヤ地区にあり、すぐ近くにはヴィディヤーサーガル・カレッジがある。礼拝堂には師が使われた履物、数珠、またシュリー・シュリー・マーが持っておられたシンドゥール(既婚女性が髪の分け目につける赤い粉)を入れる容器、それに足形、師とシュリー・シュリー・マーの頭髪や手と足の爪などがまつられている。朝、昼、夕の決まった時間に礼拝供養が行われている。この場所で、シュリー・シュリー・マーは多くのプージャー、瞑想、ジャパをなさったのである。スワミジ(ヴィヴェーカーナンダ)や出家および内輪の在家の信者や弟子たちもここで礼拝をおこなった。Mの部屋にはタクルが着用された上着、コップ、モレスキンの肩掛け、師が信者に見せるようにとくださったチャイタニヤの絵などが飾られてある。まさにこの部屋で「コタムリト」は書かれたのだ。Mのこの家は、今ではベルル僧院、ウドボーダン、バララーム・ボースの家などと同時に、巡礼の聖地となっている。内外からの巡礼者が、日増しにこの地を訪れているのである。)

マヘンドラナートは、シュリー・シュリー・マーへの奉仕のために、1889年より毎月規則的にシュリー・シュリー・マーに献金していた。シュリー・シュリー・マーも、何か入り用なものがあると、マヘンドラナートに知らせていた。ジャガッダートリー(世界の母)供養祭のための土地を購入するとき、マヘンドラナートに土地を買う金を送るように指示し、それを許可した。手紙を受け取ると、ただちに320ルピーを送った。シュリー・シュリー・マーの生地ジャイランバティが水不足に見舞われたときには、井戸を掘る費用として金を送るようにシュリー・シュリー・マーが指示すると、彼は100ルピーの金を送った。僧院の僧侶たちが修行するためにヒマーラヤや遠いところに旅行するときは、彼らにお金を送っていた。

以前から、タクルの福音を出版してほしいと多くの人が希望していた。さらにそののち、その依頼はさらに増えていった。そんな折、Mはシュリー・シュリー・マーに呼ばれて、彼女にその本の内容を読んで聞かせた。それを聞いて、シュリー・シュリー・マーはこの上なく満足した。彼女はMを祝福してこういった。――「あなたの口から聞いていても、私にはすべてあの方がそれらのすべての話をしておられるのだと感じられます。」そして、この本を出すようにお命じになったのである。

マヘンドラナートは、英語本”Gospel of Sri Ramakrishna(According to M. a son of the Load and disciple)”の初版を1897年に出版した。英語でラーマクリシュナの福音が発表されると、ラームチャンドラ・ダッタは、ヨゴディヤンから発行している「タットヴァマンジャリ―」(ベンガル歴1308年8ハ月号)に、「尊敬するマヘンドラナート・グプタ様、あなたは並外れた神への信仰をお持ちです。そして、一般の人々への教導を目的として、師のお言葉を小冊子に印刷してくださいました。我々がグプタ先生にお願いしたいことは、これらの教えの言葉を少しずつ出さずに一度にまとめたかたちで出版すれば、一般の人々にさらに大きな福音となるに違いないということです。第二のお願いは――ベンガル語を見捨てられたのはなぜでしょうか? 高遠な、しかも感情のこもった真理の言葉を英語にすると、多くの場合において意味が変わってしまうということは、今さら貴殿に向かって申し上げる必要はありますまい。また、このベンガルの一般大衆にとっては難解なものであります」と書いている。

後になって、その願いは実現された。”シュリー・シュリー・ラーマクリシュナ・コタムリト(シュリーマ・コティタ)”のタイトルで、タットヴァマンジャリー、バンガ・ダルシャン、ウドボーダン、ヒンドゥー・パトリカ等、その当時の月刊誌にベンガル語で発表し始めたのである。その後、これらをまとめてスワミ・トリグナティターナンダによって、ウドボーダン・プレスから1902年に「コタムリト」の第一巻が出版された。第二巻は1904年、第三巻は1908年、第四巻は1910年、第五巻は1932年に出版された。インド各地の言語や外国語――実に多くの言葉でこの本は翻訳されている。読んだ人すべてがこう言っている――「ベンガル文学は、値のつけようもない貴重な宝を生み出した」と。

ナヴィヤバーラタ紙は書いた――「M以外にこの宝を持っている者はいない」と。

サンジヴァニー紙は、「シュリー・シュリー・ラーマクリシュナ『コタムリト』は、本当に不滅の宝庫になっている」と書いている。

天才作家ロマン・ロランはこう書いている――”まるで速記録のように正確だ。”

「コタムリト」の出版の後、僧院やシュリー・シュリー・マーの住居に、次々と新しい信者たちが集まって来はじめた。「コタムリト」を読んで、出家の数も増えていった。苦悩の世の中に、平安の泉があふれて流れ出したのである。

スワミ・プレーマーナンダは、「コタムリトを読んで、幾千の人が救われ、無数の信者が至福の歓喜を味わい、また、どれほどの人々が世間の苦悩から救われて心の安らぎを得たことか――」と書いている。誰もが皆、神の化身であるシュリー・ラーマクリシュナが、現代の人類の救世主として出現したと考えていた。このお方の御足に命を捧げることによって、人生に平安がもたらされ、また、恐れは取り除かれるのだ。

1955年、マヘンドラの生誕100年祭に主催者の話として、ヘーメーンドラ・プラサード・ゴーシュ氏は、「シュリーマ(M)は、まず最初に、彼の『コタムリト』の刊行を通して、きわめて短期間のうちに、シュリー・シュリー・ラーマクリシュナ様のことを人々に知らせてくださった。この『コタムリト』が発表されなかったならば、世の人々の大聖師を知る機会はずいぶん遅れたことだろう。家住者としての義務を果たしながらも、至高の真理を得ることができるとシュリー・ラーマクリシュナがおっしゃっていた、その至高の真理は、マヘンドラ氏の中に目に見えるかたちとなって芽を出し、花開き、実を結んだのであります」と言った。

欧米からさえも信奉者が彼の家に集まってきた。毎日毎日、毎月毎月、毎年毎年、ただ一つ、師シュリー・ラーマクリシュナの話だけを、彼らに話して聞かせたのである。マヘンドラはこう言うのが常だった。――「私は、取るに足らないものです。しかし、私は大海の岸辺に住んでいます。そして、私はわずかばかりの水差しに入れた海水を持っています。訪問者がやって来ると、その水を出してもてなすのです。あのお方の言葉以外の何を、私は話すことができるでしょう。」

慈愛に満ちた魂に触れるような態度で語られる言葉を聞くと、まるでマヘンドラ氏と共にラーマクリシュナのそばに座って、直接に会話しているような気になる。あたかも、彼が座ってタクルのことを話してくれるところと、タクルがリーラーをおこなった場面とを結ぶ橋が架かっているかのようだった。

ポール・プラントンは、マヘンドラに直接会った印象を、著書”Search in Secret India”の中に含めている。最初の出会いについて、彼はこう書いた――”神々しい長老が、聖書のページから抜け出してきたのだ。また、モーゼの時代の人の姿が、生きた人間になったのだ。”

スワミ・ヨーガーナンダが霊的生活に入った最初のころ、マヘンドラナートからかけがえのない霊感を得たが、そのことについて、彼は”あるヨギの自叙伝”という本の中で書き記した。

マヘンドラナートは、家庭生活の中にありながらも出家僧であった。彼の生活は、放棄の輝ける実例だった。Mによって記録された『コタムリト(不滅の言葉)』は、単なる驚嘆すべき文学ではないのである。これは、聖なる生活における”不滅の言葉”なのである。マヘンドラナートに親しく近づきになった多くの若者は、サンニャーシー(出家僧)になり、それぞれの宗教生活に新しい光を見出した。一度彼に会った者は誰でも、ヨーガ行者のような彼の姿を、彼の謙虚さと飾り気のなさを決して忘れることはできない。

スワミ・ヴィヴェーカーナンダはかつて、「私は、僧院の約85パーセントくらいの出家修行者は『コタムリト』を読むか、またはMとの出会いによって霊的生活に入ったのだと思う」と言っていた。これからも、スワミジが設立した僧院では、Mによって語られたコタムリトを読んで、多くの修行者が神に思いを集中することに専念し修行をおこなっていくことであろう。

「コタムリト」のいくつかの章がマヘンドラの承認や何の相談もなしに英訳され、「ラーマクリシュナの福音Ⅱ」として掲載され、また、Morn,Starから出版までされたために、どれほどマヘンドラが傷ついたか、次の手紙を見れば明白である――

「親愛なるアユクタ・ババジ。私の愛と、敬礼を皆様へ。Morn,Starに掲載された福音の英訳に対して、こう言わなければならないことは非常に残念なことですが、満足のゆくものではありません。実際にタクルに会った者として当然ながら、私は翻訳の中に深い精神性が感じられることを求めます。さらに言えば、タクルとの集いの報告は、細切れで出されるべきではありません。翻訳は私がやるべきです。私が死んだ後は、そのときはあなたがやりたいようになさったらいいでしょう。それは決して遠い先の話ではないかもしれません。私は76歳で、体調も思わしくありません。福音があのようなかたちで公表されるのを目にすることは、大変な苦痛です。私は、あなた方が第二巻として出そうとしている本の翻訳を承認することはできません。」

マヘーンドラナートは、決して弟子を作らなかったし、マントラや宗教的な手ほどきを誰にも与えなかった。タクル(師ラーマクリシュナ)の言葉について、その一語一語を正確に守るために努力した。

彼は宗教に対して頑迷さはなく、むしろすべてのことについて、ただ一つ、シュリー・ラーマクリシュナの調和のとれた姿を見ていた。彼は生涯を通じて、タクルの甘美な不滅の言葉を人々に分配することを、人生の誓いとして守った。

スワミ・ヴィヴェーカーナンダの弟であるマヘンドラナート・ダッタは、彼の著書「Mの生涯について」の中でこう述べている。

「彼は、グルと神(イシュタ)とは一つであると考えていた。グルはイシュタであり、イシュタはグルであり、両者に違いはない、と。タクルと話をする中で、タクルのことを考え、タクルの言葉を理解するうちに、彼は外見上はマヘンドラナート・グプタであったが、内面的には全くシュリー・ラーマクリシュナそのものであった。

彼は自分の個性や自我を放棄して、ラーマクリシュナの作った鋳型にすべてを溶かし込むように努めた。彼にはその他に何の思想も、個人の独自な考えと呼べるようなものも持たなかった。彼にはタクルの教え以外のものは全くなく、また、独自の主張もなかった。彼の心は、常にラーマクリシュナで満たされていた。あたかも、人生の目標はラーマクリシュナの影となって働くことであるというふうであった。

したがって私は、彼ほど個性や自己主張を捨てて自分の人生を師にささげた人はいない、と断言することができる。タクルの教え、タクルの言葉、タクルに関する会話こそ、神に思いを集中するための、すべてのすべてだった。もちろん彼が世俗の義務を果たすときや、学校で生徒に教えるときなどは個性を表に出すことはあった。このようなことでさえ、ラーマクリシュナによってかたちづくられた心と態度が反映しているのは明らかであった。というわけで、”M”は実は外見はマヘンドラナート・グプタであるが、中身はラーマクリシュナそのものであったといえよう。」

ラーマクリシュナの信者の中で、最初に師の生誕地を訪れたのはマヘンドラナートであった。これは師がまだ存命中のことである。彼にとって、そこは数ある巡礼地の中で最も聖なる場所であった。彼は生誕地のいくつかの場所でひれ伏して礼拝し、記念としてその土地の土を持ち帰った。誰もそのことを師に伝えた者はいなかったが、彼の頭と体を触って祝福してくださり、「聖地の土を持ち帰るのは、深い信仰のあかしだ」とおっしゃっていた。タラケーシュワルのタラクナート寺院やプリーのジャガンナート寺院に詣でたときにも、マヘンドラナートは計り知れない喜びを感じたのであった。そのときも師は彼の頭に触れ、「お前は純粋な人間だ」とおっしゃった。

ベンガル語版「ラーマクリシュナの福音」を書き始めたときから、彼は心身を清め、一日一食で、煮た米とギーを食べて、時を過ごした。その本の印刷、出版が完了するまで、その誓いを守った。そして第五巻の印刷が終わったとき、彼はこの世を去った。

タクルは、「聖典(バーガヴァタ)、信者(バクタ)、神(バガヴァーン)の三つは、実はひとつである」とよく言っていた。もしマヘンドラがこのコタムリトを発表しなかったならば、現在のように大勢のタクルの信者はできなかったであろう。シュリー・ラーマクリシュナの名とともに、聖典「コタムリト」と、そして著者の校長ことマヘンドラナートの名も不滅となったのである。

ベンガル暦二月二十日、西暦1932年6月3日の夜に聖なる福音を書く仕事を終えて、マヘンドラナートの持病の神経痛が悪化した。翌朝の土曜日の6時に、タクル・シュリー・ラーマクリシュナと聖母の御名を唱え、『おお、師よ、母よ、私を抱き取ってください』と、その最後の祈りをタクルにささげて、ヨーギーの78歳の肉体は放棄された。それはあたかも、ヨーギーが自らの望み通りに、その死はヨーガによって眠りに入ったように安らかなものであった。

カーシープルの火葬場で、タクル・シュリー・ラーマクリシュナの身体が五元素に戻ったその南側で、彼の清らかな身体は最後の変化を終えて灰となった。マヘンドラナートは、彼の存命中は常に聖なるタクルの召使いであった。そして死後も、タクルのかたわらにその場所を得たのである。マヘンドラナートに先立って、シュリー・ラーマクリシュナの数多くの内輪の弟子、信者が、すでにこの幻影である世界を放棄していた。しかし、その極めて貴重な場所を、聖なるタクルはあたかもあのお方の愛する召使いである弟子のために、あらかじめとっておかれたかのようであった。