解説「菩薩の生き方」第十八回(7)

【本文】

一切の衆生の救済を求めて、これまでに無量の仏陀が過ぎ去られた。しかし、私は自己の過ちによって、その救いの対象に入らなかった。

今日においてもなお、これまで繰り返しありしように私があるとすれば、悪趣、病、死、切断などの苦しみを必ず得るだろう。

如来の光臨、信仰を持つこと、人として生まれること、善を反復修習するに適した状態――かような条件は極めて得がたい。(今を逃したら)私はいつまたこれを得るであろうか。

食に恵まれ災厄のない健康な日々もまたそうである。生命の刹那は当てにならず、身体は借り物に等しい。

かような私の行状をもってしては、人間の生を再び得ることはできがたい。もし人間に生まれることができなかったら、悪のみが生ずる。どうして浄善が生じよう。

現在善をなすに適しているのに、私はそれをなさない。(とするならば将来)悪道の苦痛に精神が錯乱するとき、どうしてそれを私がなしえよう。

善をなさずに罪悪を重ねれば、百千万カルパの永き間、善趣はその声すらも断たれる。

ゆえに世尊は、人間の身体は極めて得がたいと説かれた。それは大海に浮かんだくびきの穴に、(盲目の)亀が首を入れる(確率)に等しい。

わずか一瞬おかした罪悪からも、一カルパの間無間地獄に落ちる。無始以来のカルパに渡る罪悪が(私に)ある以上、何が善趣について説かれえようか。

また、カルマの報いを受けただけでは、解脱を得ることはできない。報いを受けている間に、また新しい罪悪をなしてしまうから。

(人間界に生を受けるという貴重な)機会に恵まれながら、もし私が繰り返し善を修習しなかったならば、これにまさる欺瞞はなく、またこれにまさる愚かさはない。

もし私がこれをわかっていて、しかも愚かさのために意気消沈する(すなわち修行や善の実践に励まない)なら、ヤマ(閻魔)の使者が改めて私を追い立てに来た場合に、私は永く苦しむことになろう。

耐え難い地獄の炎は、私の身を永く焼くであろう。後悔の炎は、実践規律を守らなかった私の心を永く焼くであろう。

かろうじて私は、はなはだ得がたいこの功徳の土台(人間の生)を得た。よくそれを知りながら、私はかの地獄に再び連れ戻される。

あたかも呪文によって惑わされたように、私はこれについて思考力を欠く。誰が私を惑わしたか、誰が私に憑いたかを知らない。

【解説】

原始仏教においても大乗仏教や密教においても、お釈迦様以前にも多くの仏陀が現われ、この輪廻で苦しむ衆生を救ったとされています。そう、お釈迦様も、その前の仏陀も、多くの衆生を、この輪廻から解脱させたのです。

しかし、あれ?・・・でも私たちはまだこの輪廻にいますね(笑)。つまり偉大な力を持つ多くの仏陀方が、全力で衆生を救ってきたにも関わらず、我々はその救いの対象から漏れ、まだ輪廻の中にいるのです! どれだけ我々はカルマが悪いというのでしょうか・・・

・・・という反省を、シャーンティデーヴァはしています。もちろん、シャーンティデーヴァのような偉大な菩薩は、実際はそうではなくて菩薩の修行として輪廻にとどまっているのだと思うのですが、シャーンティデーヴァはあくまで謙虚に、自分は徳がなく悪業が多いから、多くの仏陀が過ぎ去ってもまだ輪廻にいるのだと自省しているわけです。もちろん我々もそのように自省しましょう。

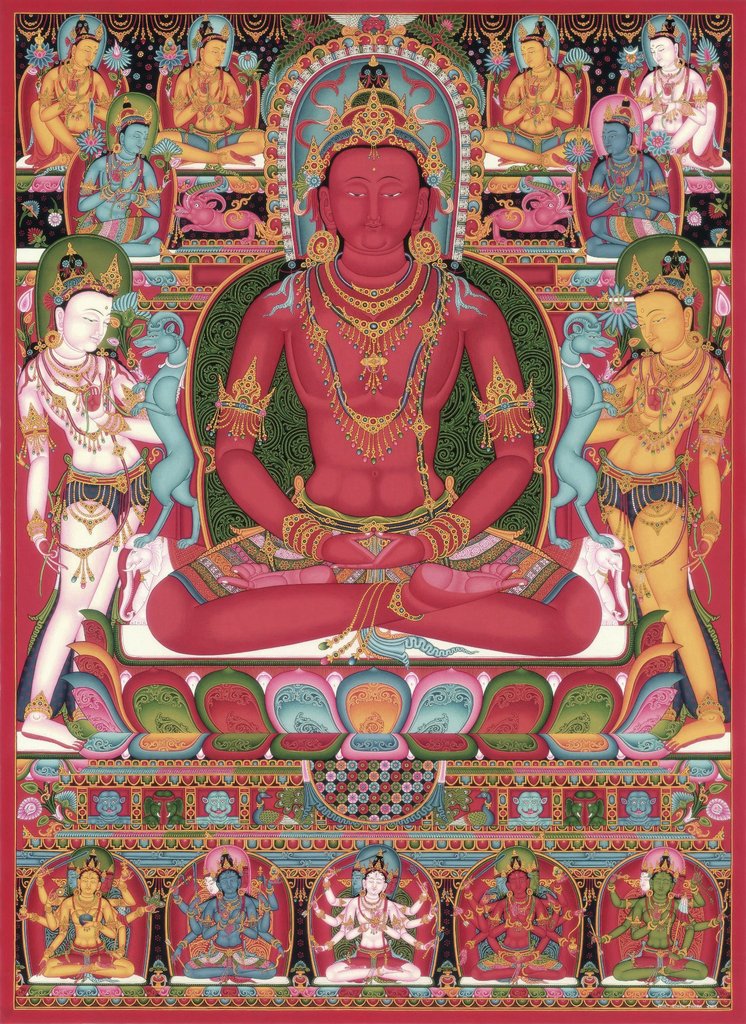

この章のこの部分は、「人間界に生まれ、修行できるチャンスを得たこと」の貴重な価値が、延々と説かれています。これは現代のチベット仏教でも重要視されて繰り返し学ばれるテーマです。

如来がこの世に降り、まだその教えが残っている時代に、我々が人間として生まれ、仏陀や教えに信仰を持ち、そして善や修行を修習するに適した条件を得るというのは、ものすごく稀な出来事なのです。

しかし、今現在、あるいは今生生まれてから今までの自分の行ないを振り返ったとき、来世も再び人間の生を得ることは難しい、とシャーンティデーヴァは反省します。シャーンティデーヴァがどうだったかは別にして、現代のように悪業多き時代においては、これはなおさらのことです。

我々は今、善をなし、修行をするのに非常に適した状態にあるのです。にもかかわらず我々が善をなさず、修行をしないとしたら――将来、悪趣に落ちたとき、どうして修行できるでしょうか。良い状態のときに為せないことを、悪い状態のときに為せるわけがない、ということですね。

そして我々が人間として生まれる確率は、恐ろしいほど低いのです。

現代の宗教家や精神世界の人たちは、楽天的に来世のことを話しますが、お釈迦様の教えを素直に受け取るなら、この地上の人間の九九%以上は、死後、悪趣(地獄・動物・餓鬼)に落ちるといえます。

ここにも出てくる亀とくびきのたとえ話は、お釈迦様がお説きになり、その後の大乗仏教でもよく使われる話です。それは――我々は大海の底に住んでいる盲目の亀です。盲目というのは、我々が無智に覆われていることをあらわしています。そしてその大海の海面に、くびき、つまり輪っかのようなものが浮かんでいます。このくびきは、風に吹かれ、無作為に海面をあっちこっちへと動いています。そしてこの盲目の亀は、百年に一度だけ、空気を吸い込むために海面に上がってくるのですが、そのとき偶然に亀の頭がその浮いている輪っかの中に入る確率――それはありえないほど低い確率ですが――それが、我々が人間として生まれ、仏陀の教えに巡り合う確率だというのです。

つまり六道輪廻といいますが、我々はほとんど、下の三つの世界である地獄・動物・餓鬼の三つの世界を輪廻しているのです。そして本当にたまに人間に生まれるわけですが、そのときに仏陀の真理の教えがある確率もまた少ないわけです。だから私たちが今、人間として生まれ、仏陀の教えに出会っていることの奇跡をもっと認識しなければいけないというわけですね。

そんなものすごい確率でラッキーな生を得ているのに、我々はその自覚がなく、悪業ばかり犯して生きてきました。今死んだなら、再び悪趣に落ち、また気の遠くなるほど永い間、チャンスはめぐってこないでしょう。

確かに今生、いろいろな苦しいこともあったでしょう。しかしそれだけでは、過去の悪いカルマは浄化されない、といいます。なぜならその苦しみのさなかに、心に嫌悪や憎しみや執着を持ったり、実際にそれを口に出したり行動に移したりして、更なる新たな悪業を積んでいるからです。悪業の循環が終わらないのです。

といっても――たとえこういうことを頭で理解していても、私たちは修行を怠け、悪業を犯し続けてきました。そしてこれからもそうするでしょう!――なぜか、この点において我々は、思考力を欠くのです。まるでそれは、呪文で惑わされているかのようだ、とシャーンティデーヴァは言います。しかし別に誰かが呪文で惑わしたわけでも、何かに憑かれたわけでもないのです。すべては自分の無智の故です。しかしそれは本当に、呪文でもかけられたか、何かに憑かれたかのように、我々は頭でわかっていながら、修行せず、善をなさず、悪業を積み、貴重な人生を無駄にし、悪趣に落ちていくのです!――

はい。もうこれは読んだとおりですけどね。まず最初に――まあ、こういうのはさ、まさに『入菩提行論』っていうのは、もちろんこの解説もそうですが、『入菩提行論』自体は、非常に美しい教えであると同時に、瞑想書と言ってもいい。つまりしっかりそれを読むことによって、そのイメージに浸ることによって、われわれが心を鼓舞されるような、あるいは結果的に素晴らしい菩提心の道に向かうような組み立てになってるわけだね。だからまずはこのような反省から始まると。つまり、多くの仏陀がこの宇宙に現われたはずじゃないかと。ね。さまざまな、まあ原始仏典でもお釈迦様の前に何人もの仏陀がいらっしゃったといわれている。あるいはもちろんヒンドゥーの教えでも、いろんな救済者、あるいはアヴァターラが登場して、多くの救済を行なってきたと。でもわたしはまだ救われていないと。どれだけわたしはカルマが悪いんだと。どれだけわたしは魂が劣っているんだろうかと。もちろんこれは一つの思考訓練というか、自分の修行への謙虚さ、あるいは修行への、自分を鼓舞するための一つの考え方だね。高をくくっていられないんだぞと。まだ救われていないのかと。

つまり例えば今、皆さんの中に怠け心があるかもしれない。いつからそれをやってるんだと。ちょっとならいいかもしれないよ。ちょっとっていうのは、五分間、あるいは一時間、あるいは数日怠けた、それはいいかもしれない。いいかもしれないっていうか、なんていうか、実際にはそれだけを見たら大したことじゃないよね。例えばちょっと心が萎えてしまって、もう三日ぐらい修行をしませんでしたと。「ああ、そういうこともあるよね」と。「じゃあ明日から頑張ろう」と、これはありますよね。これはオッケーなような気がする。でもその甘い心を許す自分がもしいるならば、ずーっと前からそうかもよ。ずーっと前からそれで生きてるかもよ。「まあ、ちょっとぐらいいいじゃないか」「ちょっとそこまで本気を出せない」と。あるいは自分の悪いところを許してしまうと。ダラダラダラダラダラダラと、実は、十万年、十億年、何カルパ、十カルパ、百カルパ、ずーっとそうかもしれないよ。それにハッと気付かなきゃいけない。怠けていろいろやってたら、「あれ、まだ救われてないの?」と。ちょっと高をくくってたら、全然わたしは進んでないじゃないかと。だからどこで心を入れ替えるかっていう問題ね。だからそういうことのための、ここは一つの、まあ瞑想みたいなものだね。

-

前の記事

八十の個人的アドヴァイス(15) -

次の記事

解説「菩薩の生き方」第十八回(8)