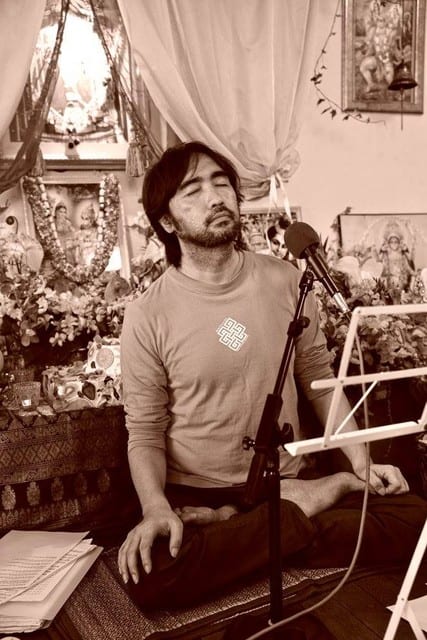

解説「ラーマクリシュナの生涯」第一回(5)

◎ラグヴィールへの完全な帰依

生活上の窮境は続いたが、クディラムは相変わらず宗教上の掟を厳しく守りながら、あらゆる種類の不運を、快活に耐えた。あるときは、家に食べるものがなくなり、献身的な妻チャンドラデーヴィーは心配してそれを彼に告げた。しかしクディラムは落ち着いて彼女を慰め、

「心配するな。もしラグヴィールが断食しようとお思いになるなら、われわれもそうしようではないか」

と言うのだった。これに対して、無邪気なチャンドラデーヴィーもまた夫と同じようにラグヴィールに身を任せ、家事を続けた。そしてどういうわけか、その日に必要な分の食物は必ず手に入るのだった。

このようにして二、三年がたった。クディラムは完全にラグヴィールに帰依し、すべてを神におまかせしていたが、質素な衣食には事欠かなかった。それゆえ、この二、三年の苦しい生活は、彼を落胆させることはなく、逆に彼の心を神への帰依心と、不断の平安と満足感で満たした。

その後、彼はよりいっそう内観的になり、時々さまざまな神のヴィジョンを見た。

朝夕の祈りの時間には、実に深い信仰と心の集中を持ってガーヤトリーのマントラを繰り返すので、彼の胸は赤くなり、閉じた両目からは愛の涙が流れ落ちた。

また、彼は毎朝早く、手に籠を持ち、神に捧げる花を摘みに行くのだが、そのようなとき、毎日彼の崇敬を受けている女神シータラーが、赤い衣服をまとった少女の姿で現われ、彼の花摘みを手伝うのだった。これらのヴィジョンは、彼のハートを喜びで満たした。

このようにクディラムは高い霊的境地を昇り、彼の静かで平和的な顔を見て村の人々は直感的に彼の霊性の高さを悟り、聖仙に対するような愛と信仰でクディラムを尊敬し始めた。村の人々は彼を完全に信頼し、幸福なときも不幸なときも、クディラムの祝福を求めて訪ねてくるようになった。

また、チャンドラデーヴィーの愛深く無邪気な性質は、隣人たちを魅了し、人々は彼女を自分の母親のように思った。

はい。この辺もなんか感動的な感じですね。まあ、クディラム一家は無一文となって、友人の慈悲によってね、藁葺き小屋に住み始めたわけだけども、当然お金がないと。だから非常に貧しく、なんていうかな、世俗的には苦しい日々が続いたわけですけども。

で、あるときは食べ物が全然なくなったと。ね。それを奥さんのチャンドラデーヴィーが心配して告げると、クディラムは「心配するな」と。「もしラグヴィールが断食しようとお思いになるなら、われわれもそうしようではないか」と。

つまりこれ、分かりますよね? バクタである者たちにとっては、すべては神への捧げものであって、食べ物ももちろん、まず、まあ彼らの場合は主――家の神であるラーマへ捧げるためのものであって、で、もちろんそれはラーマに捧げるために与えられるものであって、捧げ、そのお下がりを自分が頂くんだと。でももちろん、日々頑張って働いたりしてるんだけども、食べるのがもうなくなってしまったと。それは一切は主のご意思ですから、「ああ、今はラーマ様が、今日は断食しようとしてるんだ」と。うん。「じゃあ、われわれもそうしよう」と。ね。これが「快活に苦悩を耐えた」っていうやつだね。うん。だから皆さんも、これくらいの、バクティからくる軽い気持ちね――によって、普通の人が苦しいと思うことでも、「いやいやいや、ただラーマ様が、今日は断食しようと思ってるんですよ」と。うん。「だから当然わたしたちも断食しますよ。それが何か?」みたいな感じで(笑)、

(一同笑)

それくらいの軽い気持ちが、当然バクタの――まあもちろん菩薩道もそうなんですけどね、そういった道を歩く者には、そういうものが生まれるはずです。そんななんか、ねえ、どうでもいいようなことを、日々グチグチ悩んだりしない。

で、またチャンドラデーヴィーももちろん非常に無邪気な性格だったので、夫がそう言うと、自分もまさにすべてを神に任せたと。

ちょっと悪い性格の奥さんだったら、「何言ってんの、あんた!」と(笑)。

(一同笑)

「そんなこと言ってないで、どっかでお金見つけてきなさい!」

(一同笑)

――ってなるかもしれないけど(笑)。当然ラーマクリシュナのお父さん、お母さんになるような人だから、この奥さんも純粋で、それに従いましたと。で、そうするとどういうわけか、つまり神にまかせることによって、まあ、もちろんお金持ちにはならないけども、質素であるけども、その日に必要な食べ物とかはなぜか必ず手に入ると。つまり神にすべてをまかせることによって――もちろん欲望とか全然ないから、別に多くのものを求めてるわけではない。しかしその最低限の、生きていくに必要なものは自然に与えられると。

ちょっと話がずれるかもしれないけど、ちょっと思い出したけど、わたし、地方の勉強会とか講習会に行ったときに、ホテルに泊まったりするわけですけども、ホテルの部屋を出るときに、毎回、だいたいこう振り返って、合掌して、お祈りっていうかお辞儀をするんですね。それはなぜかっていうと、別に深くは考えてないんだけど、つまりいろんな意味での、感謝っていうかね。感謝って、一つはもちろん神への、つまり、泊めていただいてじゃないけど(笑)、こういう場所を用意していただいてありがとうございますと。あるいは、変な話だけど、その場所への感謝みたいなのもあるんですけどね、うん。だから別に、なんていうかな、儀式でもなければ決めてるわけでもないんだけど、なんとなくそういう心の思いによって、出るときに、パッと振り返ってお辞儀をして合掌すると。で、それはもちろん純粋な気持ちでやってるんだけど、これでいいことがあって。何がいいことかっていうと、「はい、じゃあもう出ようか」――出る前に振り返って、「ありがとうございました」って礼をしてパッと頭を上げると、忘れ物を見つける(笑)。

(一同笑)

っていうか実は、なんでこれを思い出したかっていうと、実はこの間もそうで。この間札幌勉強会に行ってきて、で、ホテル泊まって、で、帰るときに、「今回もありがとうございました」って振り返ってパッと見たら、机の上に財布が置いてあって。

(一同笑)

「危なかった!」と思って(笑)。

まあ、それはどうでもいい話なんだけど(笑)。

(一同笑)

ちょっと話を戻すけど、とにかくすべて神におまかせし、そして、なんていうかな――繰り返すけどさ、われわれは今生、あるいは現代のいろんな情報によって与えられた、例えばお金とか物質的なこともそうだけども、これはこれくらいこうでなきゃいけないとか、こうでないと生きていけないとかね、あるいはこうでないと損だとかね、なんかいろんな状況を与えられてる。だから「神におまかせ」っていわれてるけども、でもこれはちょっとまずいでしょ、っていう感じですぐに、なんていうかな、自分のエゴを入れた働きをしたがるわけだけど。でも実際そうではなくて全部まかせてみるとね、自然に物事は良いふうに動くようになってる。

もちろんそこで言う、神が言うところの「いい流れ」っていうのは、今の自分が考えてるのと違うかもしれないよ。それはただ自分が無智なだけであって、ほんとに純粋にまかせていたら必ず、われわれの魂にとって、あるいは表面的な意味でもいい方向にものは向かうんだと。

はい。で、そのようにして、二、三年が、その貧しい日々が過ぎてったわけだけど、この生活の中でもクディラムはより一層ラーマへの帰依心を高めていき、そして、いわゆるちょっと神秘的な領域に没入してくわけですね。

サンディヤー――朝夕の祈りね。そのときにはガーヤトリーマントラを実に深い信仰と集中を持って繰り返し、それによって「彼の胸は赤くなり、閉じた両目からは愛の涙が流れ落ちた」と。そして毎朝、神に捧げる花を摘み行くと――ラーマクリシュナの家の神は、一つはラーマ、で、もう一つはシータラーっていう女神も礼拝されてたらしいんだけど、そのシータラー女神が「赤い衣服をまとった少女の姿で現われ、彼の花摘みを手伝う」と。これはすごいよね(笑)。つまり、もうそういう境地に達していたと。自分の崇拝する女神が実際に少女として現われてくださって、花摘みを手伝ってくれると。

はい。そのような霊的な境地、それからさ、ずーっと見てきたように、もともとが非常に純粋で誠実な人物だから、だんだんその村の人々は、まるで聖仙のように、つまり聖者のように彼を尊敬し始めたと。

いつも言うけどさ、皆さんもそういう感じになんなきゃいけないよね。そういう感じっていうのはつまり、このクディラムは当たり前だけど、クディラムもチャンドラデーヴィも別に宣伝してませんからね。うん。宣伝してなんか、「わたしはすごい境地です」とか(笑)、言ってるわけじゃないよ。うん。普段のほんとに自然な、あのさまざまな行動や、あるいは雰囲気とかでみんなから「ああ、彼は聖仙のようだ」と尊敬されてると。うん。それはもちろん、彼のほんとに誠実な、そして純粋な生き方、神への全幅のおまかせの精神を貫き続けた一つの結果でしょうね。うん。ラーマクリシュナも言うように、その、ほんとにその人が聖者になっていったならば、ちょうどそれは――花は宣伝をしないでも自然に蜂が寄ってくるように、多くの人がその人の、なんていうかな、聖なるものに惹きつけられてやってくると。だからそれはとてもなんていうか、理想的な自然な救済の形なんだね。多くの人がみんなの話を聞きたがるようにしてこうやってくると。うん。そうなったら皆さん素晴らしいですよね。はい。で、このようにして、この夫婦は、まあ貧しかったけども、だんだん、そのみんなから聖者のように、あるいはその無邪気な純粋な性質が多くの人から愛されるように、あるいは信仰されるようになってきましたと。はい。じゃあ、次も読んでもらいましょう。

-

前の記事

イエス・キリストの生涯(1) -

次の記事

解説「菩薩の生き方」第十九回(7)